Aujourd’hui vu de demain

L’exposition Jusqu’ici tout va bien ? nous propulse dans un musée du futur qui donne à voir les oeuvres et inventions technologiques laissées par le présent.

Entre octobre et février, l’exposition Jusqu’ici tout va bien ?, au Centquatre (Paris, 19e) plongeait le visiteur dans un monde déserté par les humains. Elle s’intégrait dans la Biennale des arts numériques Nemo, qui pose cette année des questions plutôt métaphysiques : l’humanité est-elle appelée à être replacée ? Par qui, par quoi ? À quoi ressemblera le monde quand nous n’y serons plus ?

L’expo établit une mise en abîme vertigineuse. Imaginez : fin 2019, un effondrement (climatique ? géopolitique ? économique ?) a détruit l’espèce humaine. Vous voilà, être du futur, peut-être robot ou alien, fantôme ou « post-humain », à la découverte d’un musée abandonné par homo sapiens juste avant sa disparition.

Les oeuvres et les machines sont restées là et ont continué à vivre leur vie. Vous hantez un musée crépusculaire où les artistes s’interrogeaient, imaginaient le futur de l’humanité et disaient leur angoisse d’être un jour supplantés par les intelligences artificielles.

Avec cynisme, désespérance, humour ou poésie, selon les oeuvres.

Avec Tomorrow’s borrowed scenery (« paysage emprunté à demain »), Paul Duncombe semble avoir figé dans le temps un accident de voiture : cinq carcasses sens dessus dessous, comme une scène en slow-motion. Un son sourd et pesant résonne, comme écho du choc. Les moteurs semblent encore fumer. Mais la nature a déjà repris ses droits : dans une brume d’eau, des plantes et des insectes se développent sous nos yeux grâce à un système de végétalisation et d’automates.

Unearth/Paleo Pacific, de Shun Owada, donne à entendre le son de fossiles vieux de 250 millions d’années, en faisant tomber des gouttes d’acide sur de la roche calcaire.

Un placide personnage, mains d’humain et corps de lamantin, est tranquillement assis sur un banc, flanqué d’un gros animal de compagnie, corps de shar-peï et arrière-train de bébé. C’est Homunculus Ioxodontus, de Margriet van Breevoort. Il semble nous observer, comme un visiteur du futur curieux et inoffensif.

La terre est-elle ronde ?, de Fabien Léaustic, est une oeuvre hypnotisante : un mur défoncé et derrière une cascade de terre glaise qui se déverse, comme une salle de cinéma qui diffuserait sans s’arrêter les images d’un glissement de terrain de fin du monde.

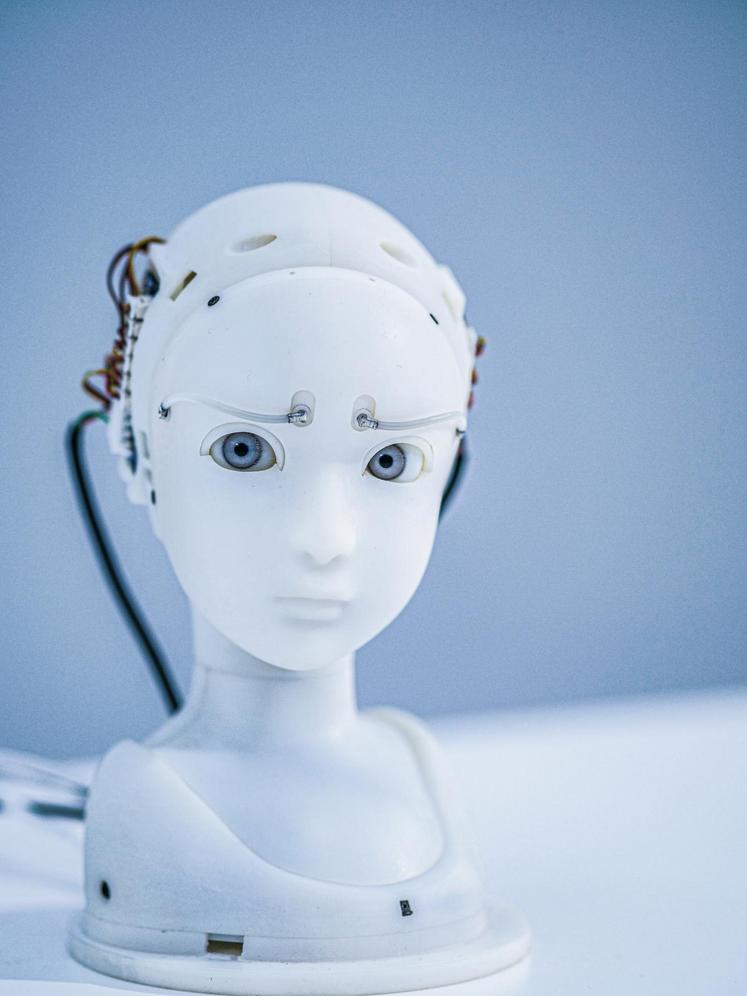

Seer (Simulative emotional expression robot), de Takayuki Todo, est un enfant-robot à l’émouvant regard et au visage expressif, qui imite nos mimiques. Touchant, troublant, ce simulateur d’émotions nous met face à nous-mêmes.

Avec Solid state, Alexander Schubert nous projette dans une rave party psychédélique ou à l’intérieur d’un stroboscope devenu fou. L’oeuvre immersive sature tous nos sens et nous fait perdre nos repères, proches de l’hallucination voire du malaise : deux pièces adjacentes sont remplies d’un brouillard âpre et épais, de sons puissants et de flashs aveuglants.

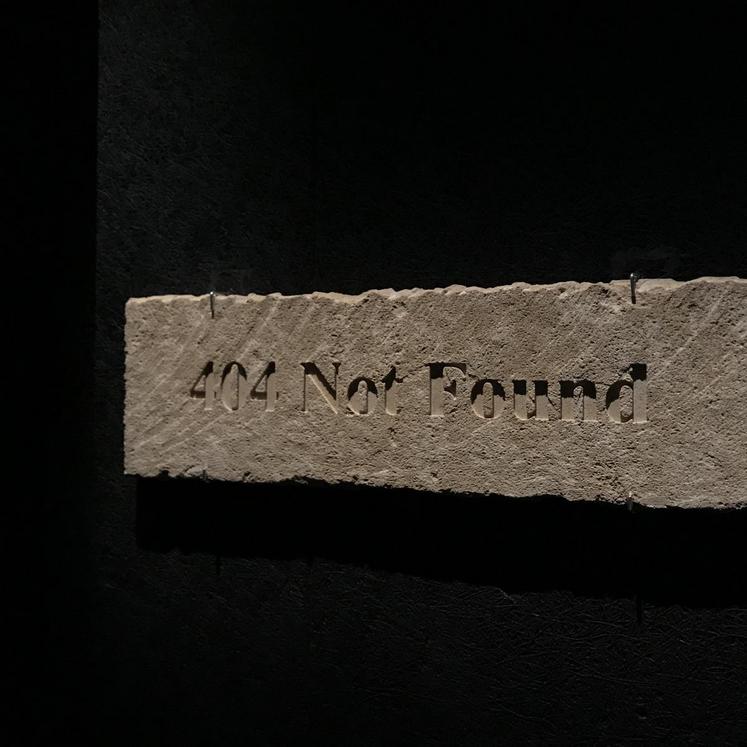

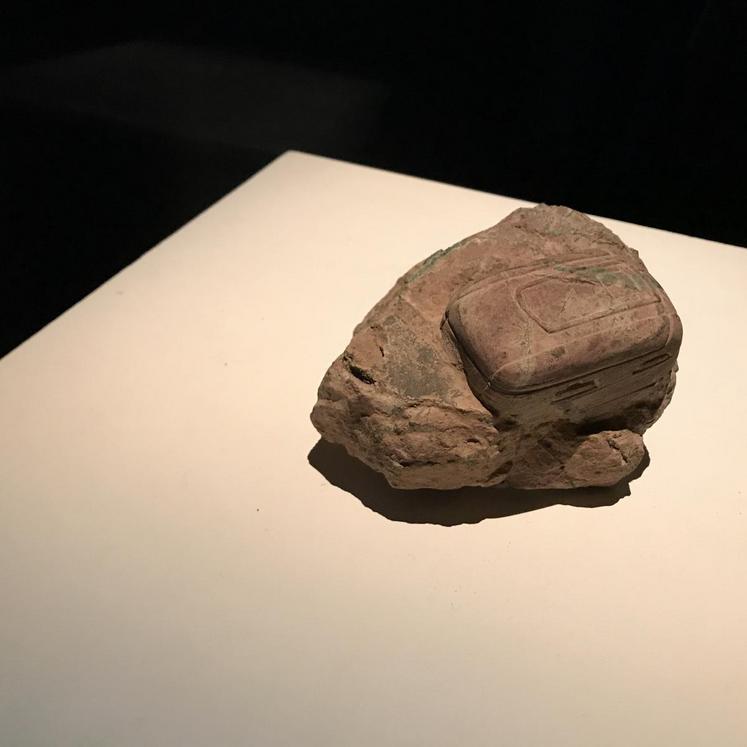

Quelles antiquités les années 2000 laisseront-elles aux générations futures ? C’est ce que Vladimir Abikh s’est demandé avec An exhibition for future generations : des blocs de roches où sont conservés des fossiles et hiéroglyphes d’aujourd’hui : un téléphone à clapet figé dans le grès, des « likes » de réseaux sociaux, un message d’erreur informatique.

Non loin de là, des stèles de calcaire portent des messages positifs : « Ça va aller », « C’est la vie », « Oublie ça ». C’est le Cimetière du réconfort de Timothée Chalazonitis. Ces injonctions superficielles montrent la stérilité de nos échanges quand la situation du monde demande des solutions radicales pour éviter la fin de la civilisation.

L’artiste Maarten Vanden Eynde a démonté un squelette humain, puis l’a ré-assemblé autrement. Cela donne Homo stupidus stupidus : une carcasse étrange qui pourrait de loin rappeler celle d’un varan écrasé. L’oeuvre critique l’arrogance de l’homme, qui s’est auto-nommée homo sapiens (« le sage ») alors qu’il est l’artisan de son propre déclin.

On croise aussi une Sagrada familia de piles usagées et un paysage où des déchets électriques et électroniques, entrelacés, semblent imiter la nature. Ce sont Out of power tower et Post-naturalia, de Krištof Kintera. L’artiste y parle de sa peur que les technologies se mettent à créer de l’art, dénonce une société superficielle et toxique, interroge la notion de beauté, transmet sa vision d’un monde où la technologie a supplanté la nature.

Découvrir ces oeuvres et les autres donne une sensation difficile à définir, entre nostalgie du temps présent et impression d’évoluer dans un endroit où l’on ne devrait pas être.

La Biennale Némo a pris la forme de nombreux événements - concerts, conférences, spectacles, expositions. Elle se poursuit en Île-de-France jusqu’au mois d’avril avec l’exposition Human learning, qui s’intéresse à ce que les machines peuvent enseigner aux humains et en particulier aux artistes.